Нина Чемезова Плоскость шара Герберта Адлера Серые, серые, серые, серые будни. Работа — дом — работа, любимое хобби — работа — дом, работа — небольшое путешествие с семьей — дом. Нехитрая комбинаторика нашей бесконечной будничной среды.

Что мы можем изменить? Как мы можем вдруг обнаружить что-то интересное и новое в набившей оскомину круговерти? Можно попробовать относиться ко всему этому чуть менее драматично, можно попробовать увидеть в привычном чуть менее привычное, можно сделать чуть менее забавное чуть более забавным. В этом — секрет увлекательности книжки «Забавы Герберта Адлера» Бориса Кригера, практически целиком и полностью посвященной описанию «плавильного тигля повседневности».

Чем же может быть интересен нам Герберт Адлер? Кто он, вообще-то говоря, такой, чтобы имя его ютилось в нашей голове рядом с именами более известных литературных персонажей? Попробуем провести краткую гомологическую экспертизу, основанием для которой будут служить смутные догадки и подозрения. Почему, например, Герберт? Герберт Уэллс? Разве что если проводить аналогию со «Страной слепых». В этом рассказе главный герой безуспешно пытается объяснить людям, от рождения лишенным способностей различать краски солнечного спектра, каких огромных преимуществ они лишены. Слепые так не считают: они отлично ориентируются в темноте, занимаются хозяйством, совершенствуют орудия труда и медленно, но верно двигаются в ту сторону, которую мы, люди менее обособленные, привыкли называть техническим прогрессом. Объяснить им, что такое зрение, не представляется возможным. Все равно что пробовать представить четырехмерную таблицу умножения. Так же и герой Кригера. Объяснить, чем он и его семья отличаются от других, очень трудно, различие это неуловимо для привычной нам системы восприятия ценностей. Вроде бы те же дом — работа, те же горести и радости, те же заботы и тревоги, но что-то неуловимо счастливое и гармоничное чудилось мне, пока я перелистывала страницы романа. Что бы ни случилось, всюду мне мерещился такой непривычный для нашего миропонимания и мироощущения неминуемый хеппи-энд.

А может быть, имя Герберт как-то связано с Фрэнсисом Гербертом Брэдли? Известным неогегельянцем? А что, глава семейства Адлеров — натура, сотканная из борьбы противоречий. Он и сам спешит в этом признаться: «Это шло вовсе не от лицемерия, просто в Герберте жили два человека: один — несносный бунтарь и анархист, другой — законопослушный член общества, и в каждый конкретный момент Герберт свято верил в собственную искренность. Правда, каждый раз после перехода от государственного образа мысли к диссидентскому у него немного кружилась голова и пощипывала совесть... Потом он долго и несносно болел, понимая, что только не подал виду, а на самом деле тяжело и вовсе не бесследно пережил предательство самого себя». Впрочем, вряд ли можно с уверенностью утверждать, что наш герой — классический представитель романтизма, который по законам жанра самоотверженно вступает в отчаянную битву с самим собой. Нет, Герберт — человек до поры до времени миролюбивый. Он прекрасно знает цену своего «мелкобуржуазного» существования и не спешит променять уют домашнего очага и покорные вращения офисного кресла на метафизический бунт против себя самого, и если что-то и выводит его из равновесия, то чаще всего по его собственному желанию...

А может быть, речь идет о Герберте Маркузе и автор книги, назвав в честь этого философа своего героя, решил отдать дань его теории о сдерживающей роли среднего класса, который своей аморфностью и благоустроенностью закрывает доступ к свежему воздуху революционно настроенным маргиналам? Действительно, политика и социальная несправедливость не занимают первых трех мест на пьедестале самых часто обдумываемых жизненных парадоксов Герберта Адлера. Напротив, снисходительность и легкое пренебрежение к делам земным позволяют ему больше времени посвящать размышлениям масштаба, скорее, вселенского, чем земного. Связь с обществом он ощущает потому, что свои действия ему приходится время от времени сопоставлять с законами земными, но не потому, что чувствует себя обязанным им беспрекословно подчиняться. «Живущий по заповедям Божьим, Герберт Адлер нередко забывал, в чем же они заключаются, и, вспоминая, вдруг удивлялся: а ведь из всех запретов он нарушил не более пяти... Хотя если вдуматься, вглядеться попристрастнее, то наверняка и больше... И возводя себе кумира, Адлер менял определения; судебные же издержки от своих препирательств с совестью изрядно погашал за счет своей аморфной от длительного использования души».

Найдем мы у Адлера и черты малоизвестного (по крайней мере мне) физика Эдвина Герберта Холла. Конечно, намек на исследования этого ученого как-то уж слишком тонок, практически не заметен тем, кто всерьез не увлечен науками естественными, но художественные произведения тем и хороши, что позволяют нам допустить некоторую неточность фактов и представить это как глубокомысленную завуалированность.

Если же мы обратимся к оракулу Яндекса с просьбой пролить свет на наше незнание великих Адлеров, то он быстренько выдаст нам список из странноватого семейства австро-марксистов (впрочем, не мне судить, мало ли у кого какой семейный бизнес), еще одного австрияка-фрейдиста, менее радикально настроенного, и, конечно же, некоторые подробности о месторасположении приморского курорта. С этой точки зрения несколько оксюморонное сочетание имени Герберт Адлер я могу объяснить лишь следующим изречением: «Герберт явно страдал манией величия, но поскольку сам относился к этому с юморком, то его пока все таки еще можно было терпеть...»

Кому же приходилось терпеть этого философствующего обывателя? В первую очередь его семье. Как уже было упомянуто, семья Адлеров, несмотря на свой совершенно обыкновенный состав (мама, папа, прелестница-дочь на выданье, не по возрасту рассудительный сын-подросток) и совершенно обыкновенный образ жизни (папа работает, мама домохозяйничает, дочка ищет принца, сын, видимо оттого, что действительно не по возрасту рассудительный, гармонии мира лишний раз не нарушает, а потому в романе фигурирует не слишком часто, и чем именно он занимается, сказать проблематично) в своей совокупности представляет собой уникальное и совершенно необыкновенное существо. «Они жили жизнью семейной, которая перетекала незаметно и пагубно в деловую, экономическую жизнь, и хотя внешне все были довольны, внутренне у каждого зрел неизбывный бунт и желание перевернуть все вверх тормашками, но чаши весов указывали на полную несостоятельность таких планов, и приходилось стараться оставаться благоразумными, чтобы опять же не разочаровать друг друга, и хотя нередко все четверо не хотели чего то по отдельности, но вместе совершали, ибо давно уже перестали быть отдельными индивидами, а представляли некий новый общественный организм, идеальную ячейку общества, славную единицу бытия, на которую пророки глядели бы с гордостью и одобрением, а соседи и редкие приятели — с плохо скрываемой завистью и неприязнью».

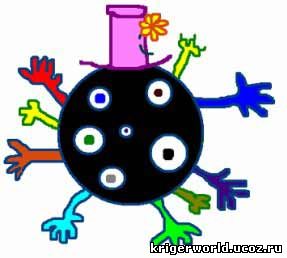

Помню, в детстве меня и моих совсем еще юных сверстников многочисленные психологи невинным голосом просили нарисовать фантастического зверя. Наши наивные детские души с радостью начинали стачивать цветные карандаши и иссушать фломастеры, не подозревая о том, что в рисунках, оказывается, важнее не бескорыстный полет практически чистого сознания и непредвзятой фантазии, а то, в каком углу зверь расположен, какими цветами нарисован и соотношение в нем квадратов, кругов и треугольников. От нас, детей, результаты скрывали, родители, если и узнали их, любить меня меньше не стали, и тот эксперимент прошел безболезненно для моей неокрепшей жизнерадостной детской психики. Но если бы мне сейчас предложили нарисовать семейство Адлеров в виде зверя, что бы у меня вышло? Думаю, нечто подобное:

Я поясню свой рисунок, потому что, увы, детская непосредственность была сильно подпорчена увлечением брейгелевским символизмом. Почему я выбрала для своей картины форму шара, думаю, каждый может сообразить, немного припомнив свои архетипы. Все же чтобы удостовериться, что все формальности соблюдены, напомню, что шар — это символ цикличности, самообновления и в некотором смысле саморегуляции биосистемы.

К шару мы еще вернемся. Сейчас я попрошу повернуть вас головы направо, вниз и налево и по достоинству оценить богатую палитру (поверьте, в цвете это выглядит потрясающе), в которой исполнены руки (да-да, это руки) и лапы (да-да, это лапы). Дело в том, что многообразие или хотя бы многочисленность рук издавна ассоциируется с заветной мечтой многих и многих поколений найти компромисс между количеством своих дел и отведенным на них временем. Семья Адлеров отличается удивительной способностью заниматься несколькими делами одновременно, это становится возможным за счет того, что в духовном плане это организм единый, а в материальном мире имеет выражение не просто в виде четырех разных людей (даже четырех с половиной, ибо на протяжении всего романа мамой активно ожидается прибавление), но и энного количества собак и кошек, которые незримо также вносят свою лепту в продвижение семейства в сторону «вселенского турбосчастья».

Цилиндр не только является символом гостеприимства (потому что перед гостями шляпу можно снять), но и наглядно показывает, что семья Адлеров полна сюрпризов (не буду открывать всех тайн, но они, к примеру, всей семьей норовят выдать дочку замуж за разведчика и даже приглашают его не только на пирожки, но и на работу). Цветочек символизирует женское начало Адлеров, ибо, по признанию Герберта (Кригера?), только ради него и стоит искать ответы на выходки вечности. Разноцветные глаза, само собой, являются выражением способности многогранного рассмотрения мира и одновременно предстают перед нами в виде лунных кратеров, которые отсылают нас к фразеологизму об «обратной стороне луны» и дают прозрачный намек на то, что не всё гениальное так просто, каким кажется на первый взгляд. Кроме того, глаза на черном фоне напоминают мне парад планет и заверения многочисленных богословов вплоть до Бердяева, что человек — микрокосм, и никаких гвоздей.

Кстати, о космическом. Как это ни парадоксально, попытка проникновения в его глубины является решающим фактором в решении Гербертом насущных и донельзя будничных проблем. В космическом черпает он силы для смирения с невыносимой легкостью бытия, космическое обращает его к поиску источников жизненного вдохновения, космическое самим масштабом своим указует на мелочность, а потому непрочность повседневных забот. Конечно, термином «космическое» я пользуюсь иносказательно, подразумевая затейливую смесь из адлеро-кригеровских неприкрытых философствований. Разобраться, где автор, а где — главный герой, практически не представляется возможным, но все-таки можно сделать попытку распустить этот альянс, дернув за тянущуюся на протяжении всего романа ниточку индийской премудрости.

Дело, собственно, вот в чем. Реальность наша донельзя иллюзорна, более того, не-наша реальность не менее иллюзорна. Из всего этого вполне логично вытекает, что разобраться, где начинается одна реальность и кончается другая, нам, всем из себя смертным и антропоцентричным, едва ли под силу. «Поколения сменяли друг друга, а жизнь продолжала оставаться за пределами их осознания. Хорошо отживали те, кто не вдавался в подробности процессов. Они верно понимали, что листику, несомому потоком мутных вод, негоже воображать себя гордым фрегатом, несущимся по воле умудренного жизнью и морской наукой капитана...» Что же остается нам, если всякое усилие, всякая попытка что-нибудь в себе отыскать неминуемо ведут к обнаружению лишь новых тайн и загадок, ответы на которые знает, точнее, на ходу придумывает только пишущая нас рука какого-нибудь «более реального» субъекта? Или субъектов — вдруг у них там авторский коллектив?

Можно ли обнаружить хоть какие-нибудь закономерности в окружающем нас мире? Пусть он и придуманный, но ведь хочется надеяться, что придуманный существом мыслящим и разумным. Нет, увы, «вселенная слепа и неконтролируема», «и в этом мире, в котором мы зачем то продолжаем существовать, нет ничего надежного, ничего логичного: люди беззлобно и привычно губят друг друга, но смерть теряет всякий смысл, ибо если не помнишь, что было вчера, что было сегодня утром, и совершенно не припоминаешь, что же свершилось завтра, то смерть неактуальна, как выключение монотонного радиоприемника, взявшегося сказать все известные подвыпившему орфографическому словарю незначительные и до унизительности несовершенные слова».

Впрочем, не всё так мрачно. Потому что коли вакансия демиурга свободна, мы можем беспрепятственно творить свои собственные миры в неограниченных количествах. Потому-то и начинается роман с того, что Герберт дарит своей дочери на день рождения чистый холст. Сотворение мира, хотя бы и художественного, есть единственный возможный способ почувствовать свою собственную волю, почувствовать возможность властвования над своими верноподданными желаниями, а может быть, даже почувствовать себя родственным душой своему собственному творцу.

К слову о творческом наследии. В книгу чудодейственным образом поместились и рассуждения о смысле и значении, а точнее, бессмысленности и бесполезности русской классики. С пылом обрушивается Адлер-Кригер на и без того несчастного Федора Михайловича. «Достоевский — неисправимый материалист, забитый и сломленный революционер, несостоявшийся цареубийца. <...> Достоевский — певец беспомощных Христов <...>. Уж лучше фальсификация, насмешка над законом, упрек конституции, революция нравов — все что угодно, но только не совершение этого преступления по несмышлености, преступления по вере в правоту Достоевского, в святую приверженность неизбежному и всеочищающему страданию. <...> Между тем мы следуем, неизбежно следуем чахоточным идеалам Достоевского... Милый, обстоятельный, всеподкупающий Идиот прокладывает для нас дорогу в вечность, но сама по себе эта вечность не имеет никакой ценности, она легко лопается, как пронзенный воздушный шар, лишенный своего воздушного содержимого. Сама по себе суть страдания и непротивления злу имеет вовсе не ту концептуальную необходимость, которую вкладывают в нее обрадованные злодеи, маскирующиеся в передники Золушек».

Не знаю, как там в девятнадцатом веке обстояли дела с передниками, но, сдается мне, нашему бородатому другу, которому Хармс некогда перевязывал челюсть веревочкой, чтобы не отваливалась, досталось не столько за себя со своей бесконечной экзистенциальной виной и комнатами-гробами с желтыми стенами, а за то, что выразил общечеловеческое стремление к самоуничижению и самобичеванию, да еще и обильно сдобрил оправдывающими такой расклад религиозными догмами. Позволю себе выступить в роли независимого арбитра и осторожно заступиться за классика. Достоевский не «нехороший», он действительно полагал, что «место сражения — человек», но так мало верил в самого человека, что уделял ему в этой борьбе весьма незначительную роль — носителя тела. А «старшие» в это время преспокойно нашептывали ему всяческие разности и взбалтывали широкую русскую душу до тех пор, пока она не изливалась в молитвенном экстазе.

В такой ситуации двустороннего манипулирования почувствовать себя счастливым и довольным действительно не так-то просто, тем более когда с детства в голову были тщательно заложены запреты на получение практически всех видов удовольствия и утрамбованы прессом общественной морали и за века неплохо адаптировавшейся под наши чаяния и слабости Церковью. В «Забавах» нам предлагается перестать верить в то, что все плохо. Более того — начать верить в то, что все хорошо. Что скрывается за этими тривиальнейшими на первый взгляд утверждениями? Не менее тривиальные особенности человеческой природы. Видимо, в дремучих первобытных лесах нам так часто хотелось есть, спать и никого не бояться, что состояние голода, невыспанности и постоянного страха за себя и своих близких до сих пор невидимой рукой указует нам путь нервного напряжения и навязчивых состояний. Что ж, транслируя Кригера, взорву бомбу: бояться нечего! В холодильнике (заметьте, не на полу пещеры) полно еды (причем не обглоданных костей, а пельменей и клубничного варенья). Крыша практически не протекает, воду почти не отключают, а электрический чайник и микроволновка работают до того слаженно, что сомнений в том, что они находятся в тайном сговоре, быть не может. Более того, неприятности на работе можно разрешить самостоятельно! Для этого всего-то надо набрать в легкие побольше воздуха, неспешно повторить про себя десять раз «омне падме хум» или «рам лам ям мам бам» (в зависимости от тяжести обстановки) и выплеснуть свою агрессию не на ни в чем не виновного домашнего кота, а на ненаписанные отчеты, потерявших важные бумаги бюрократов и прочие мелкие пакостные моменты, которые устраняются таким же мелким напряжением воли.

Более подробный мануал вы найдете на страницах романа: герою приходится расхлебывать и более значительные препятствия на пути к великой цели, причем вполне успешно и с тем самым юморком. В самых безвыходных ситуациях Герберт не теряет оптимизма: «Бездна не так уж и страшна. Ведь бездна — это нечто без дна, а в падении самое страшное не сам факт полета, а именно неизбежность встречи с дном. Так что слава вам, бездонные бездны!» — и летит себе преспокойненько навстречу кромешной неизвестности в твердой уверенности, что Абсолют все равно не позволит приблизиться на такое расстояние, на котором будут различимы его мнимое величие и могущество по сравнению с другим Абсолютом. Успокоенный этим, Герберт позволяет себе предаваться всяческим забавам, главным козырем в которых неизменно выступает его многоликость. То он строгий начальник, то заботливый папа, то брызжущий сарказмом критик самого себя, то вдохновенный поэт, то умудренный жизнью старец, то расточительный хозяин, а то и вовсе песчинка (правда, с уточнением — «песчинка сложносочиненная»). Чем больше масок надевает Герберт, тем в большее недоумение приходит читатель: «А был ли мальчик?» А Герберт Адлер тем временем лишь усмехается над нашей наивной внимательностью к каждому из его перевоплощений и окончательно сбивает с толку каким-нибудь мало относящимся к делу эссе об онтологических заморочках.

Кстати сказать, к каждой такой «заморочке» в книге нарисована поясняющая метафору картинка, что, конечно, освежает глубокомысленные монологи и делает их более наглядными. Вот, например, моя любимая:

«Прыгающие повсюду шары нарушают в нас неподкупную веру в плоскостопие как универсальное средство выживания, как надежду на отмазку от службы в армии, как сифилитическую правду разухабистой личной жизни тех, кто круглее шара может представить только шар, кто уже не верит ни во что надежное и не скатывающееся в жадные недра пугающей гравитации».

И все же сквозит в этих забавах что-то печальное. Кажется, что за всем этим маскарадом неизбежно скрывается отчаявшаяся в поддержке логики мысль об абсурдности нашего существования. Раз человек сам для себя не может определить, кто он, к чему тогда все его попытки сорвать личины с других людей? В каком костре сжечь бревна из собственных глаз? Станут ли они от этого зеркальнее? Изображение не перехитрить: можно внезапно оборачиваться, резко взмахивать руками, делать тройное сальто, не переставая жонглировать, — всё тщетно. Сквозь мутное зеркальце собственного «я» вряд ли можно высмотреть что-то ценное, а другие и вовсе по большей части не зеркала, а цветные стеклышки. Их интересно свести вместе, объединить общей идеей или, напротив, направить друг против друга и понаблюдать, как в калейдоскоп, на какие узоры они способны. Мясорубка сансары благосклонна к тем, кто предпочитает лишний раз не вмешиваться в ее плавный технологический процесс. Усилия оправданны лишь если они ведут нас к точке покоя и благоденствия, иные точки просьба считать недействительными.

Закончить мне хотелось бы словами старого поэта Норбер де Варена из романа Мопассана «Милый друг».

«— Взгляните на простых обывателей: пока их не постигнет несчастье, они довольны своей судьбой, ибо мировая скорбь им несвойственна. Животные тоже не знают ее.

Он снова остановился и, подумав несколько секунд, тоном смирившегося и усталого человека сказал:

— Я погибшее существо. У меня нет ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, ни жены, ни детей, ни Бога.

После некоторого молчания он прибавил:

— У меня есть только рифма.

<...> Немного помолчав, он прибавил:

— Хорошо все-таки, когда на старости лет у тебя есть дети!

Они прошли половину Бургундской улицы. Остановившись перед высоким домом, поэт позвонил.

— Забудьте, молодой человек, всю эту старческую воркотню и живите сообразно с возрастом. Прощайте! — пожав своему спутнику руку, сказал он и скрылся в темном подъезде».

В этом отрывке, на мой взгляд, удивительно точно выражен тот жизненный принцип, которым Борис Кригер предлагает нам руководствоваться, чтобы, как ни банально это прозвучит, прожить долгую счастливую жизнь. Нужно всего-навсего найти собственную рифму и того человека, который сможет ее с тобой разделить. А остальное пусть остается на совести колесницы мироздания.

|